Strukturwandel ist ein komplexes Phänomen. Seit der industriellen Revolution sehen wir immer dynamischere Wirtschaftssysteme, in denen sich wesentliche Kennzahlen zu Produktivität, Konsum, Investitionen oder Beschäftigung permanent verändern.1 Damit einhergehend zeichnet sich Strukturwandel dadurch aus, dass die verschiedenen Wirtschaftszweige unterschiedlich stark wachsen und sich dadurch in ihrer Zusammensetzung komplementär verändern.

Im sektoralen Strukturwandel, über den wir alle in der Schule gesprochen haben, haben sich die Volkswirtschaften von der landwirtschaftlichen Produktionsweise über die vorherrschend industrielle Produktionsweise zur Dienstleistungsgesellschaft entwickelt.2 Für den aktuellen Zeitraum wird in der Literatur von der Wissensgesellschaft3 oder auch von unserem Eintritt in das digitale Zeitalter gesprochen.4

Ein einheitliches Verständnis zum regionalen Strukturwandel hat sich bisher nicht etabliert. Er kann jedoch beschrieben werden, als Prozess, der Potentiale, Kompetenzen und Fähigkeiten sowie Zusammenhänge und Infrastrukturen innerhalb einer Region verändert.5

Oft folgt der regionale Strukturwandel auch dem sektoralen Strukturwandel, indem regional bedeutende Wirtschaftszweige durch veränderte Angebots- und Nachfragebedingungen an Bedeutung verlieren.6

Ostfriesland ist GRW-Fördergebiet. GRW bezeichnet die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.8

„Die GRW ist das zentrale Instrument der nationalen regionalen Wirtschaftspolitik. Indem in den ausgewählten Regionen insbesondere Investitionen der gewerblichen Wirtschaft und in die kommunale wirtschaftsnahe Infrastruktur gefördert werden, trägt sie dazu bei, den verfassungsrechtlichen Auftrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland umzusetzen. Durchgeführt wird die GRW durch die Länder; der Bund gestaltet den Förderrahmen mit und trägt die Hälfte der Ausgaben. In diesem Jahr (2021, Anm. der Autorin) stehen inklusive der 250 Mio. Euro aus dem Konjunktur- und Zukunftsprogramm insgesamt 918 Mio. Euro Bundesmittel bereit.“9

Damit hat Ostfriesland mehr Ansprüche auf gewisse Zuschussprogramme für GRW-Fördergebiete. Das spiegelt sich in der Förderstatistik der N-Bank (Investitions- und Förderbank Niedersachsens) auch wieder in einem erhöhten Anteil von Förderungen in Form von Zuschüssen in Ostfriesland im Vergleich zum Rest Niedersachsens. Auf Landesebene machten Kredite einen höheren Anteil am Fördervolumen aus (Abbildung 3).11

Die GRW Fördergebiete werden regelmäßig durch den Bund-Länder-Koordinierungsausschuss neu abgegrenzt, damit sich die Förderung jeweils auf die bedürftigsten Regionen konzentriert. Zugrunde gelegt werden dabei Indikatoren, die sich auf die Arbeitsmarktregionen (AMR) unter Berücksichtigung von Pendlerverflechtungen als geographische Einheit beziehen.12 Die Einteilung in Fördergebiete erfolgt allerdings auf der Ebene der politischen Raumeinheiten Kreise und kreisfreie Städte, da Verwaltung und Politik hier Verantwortung übernehmen.13

Für die beiden vorangegangenen Förderperioden 2007-2013, 2014-2020 wurden dazu die folgenden Indikatoren berücksichtigt:

| Bereich | Indikator | Gewicht in % | Quelle |

|---|---|---|---|

| Einkommen | Durchschnittlicher Bruttojahreslohn je Beschäftigten 2010 | 40 | Bundesagentur für Arbeit |

| Arbeitsmarkt | Durchschnittliche Arbeitslosenquote im Zeitraum von 2009-2012 | 45 | Bundesagentur für Arbeit |

| Prognose des Arbeitsmarktes | Erwerbstätigenprognose für den Zeitraum 2011-2018 | 7,5 | Bade (2011) |

| Infrastruktur | Infrastrukturindikator 2012 | 7,5 | BBSR (2012) |

Die ersten beiden Indikatoren zeigen hier den Entwicklungsstand der wirtschaftlichen Tätigkeit in den AMR und damit eher ein Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit in den Regionen. Die Erwerbstätigenprognose stellt eine Mischung aus Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit (Erwerbstätige ziehen dorthin, wo sich Ihnen Möglichkeiten bieten) und Inputfaktor (Humankapital) dar. Der Infrastrukturindikator, der sich aus acht Einzelindikatoren zusammensetzt, stellt eher einen Inputfaktor dar, indem Unternehmen in gut ausgestatteten Regionen ohne zusätzliche Kosten Produktivitätsgewinne erzielen können.15

Für die laufende Förderperiode 2022-2027 wurden die Indikatoren zur Anpassung an die neuen Herausforderungen durch die demographische Entwicklung und an die wirtschaftsnahe Infrastruktur (Digitalisierung) weiterentwickelt. Dabei wurde auch dem „Zusammenhang zwischen regionaler Strukturschwäche und geringer Innovationsaktivität“16 Rechnung getragen.17

| Bereich | Indikator | Gewichtung | Quelle |

|---|---|---|---|

| Einkommen | Produktivität | 37,5 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder |

| Arbeitsmarkt | Arbeitslosigkeit durch die durchschnittliche Unterbeschäftigungsquote beschrieben | 37,5 | Bundesagentur für Arbeit |

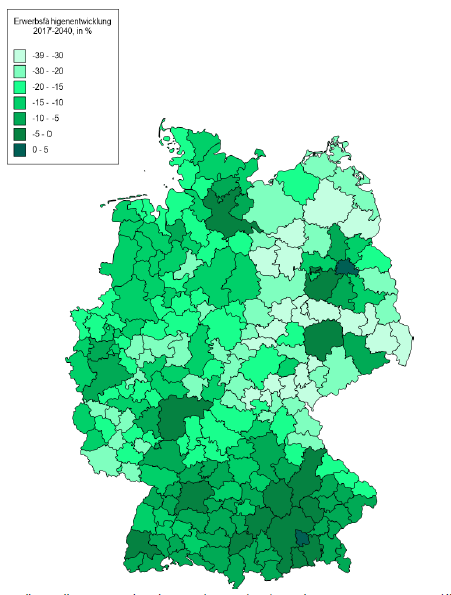

| Prognose des Arbeitsmarktes / Demografie | Erwerbsfähigenentwicklung | 17,5 | BBSR |

| Infrastruktur | Ausstattung mit hochrangingen Verkehrsinfrastrukturen, Breitbandinfrastruktur (größer 100 Mbit/S), MINT-Beschäftigte | 7,5 | BBSR, TÜV Rheinland/BMVI, Bundesagentur für Arbeit |

Sehen wir uns also nun einmal Ausprägungen der ostfriesischen Gebietskörperschaften in diesen Indikatoren an:

Nach dem GRW-Gesamtindikator wurde die Region Ostfriesland, bestehend aus den Kreisen Aurich, Leer und Wittmund sowie der kreisfreien Stadt Emden durch den Bund-Länder-Koordinierungsausschuss als D-Fördergebiet und damit als förderungsbedürftig eingestuft. Ob sich für die Region dadurch an anderer Stelle Vorteile ergeben, bleibt nachzuvollziehen. Das Land Niedersachsen jedoch setzt in seiner „Einzelbetrieblichen Investitionsförderung (GRW/EFRE) Richtfördersätze des Landes Niedersachsen“ vom 01.05.2022 die Fördersätze für D-Fördergebiete mit denen für das restliche Landesgebiet gleich.[20]

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

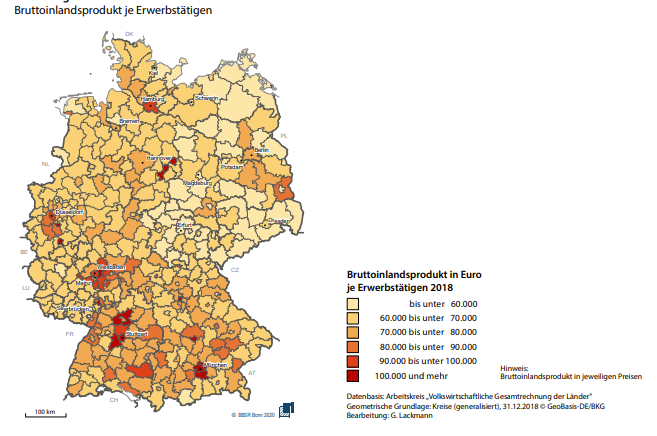

Die Produktivität, gemessen als Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen, misst die von den Erwerbstätigen erstellten Güter und Dienstleistungen pro Jahr. Sie ist damit ein Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Region.22

Für die ostfriesischen Gebietskörperschaften sehen wir in Abbildung 6, dass sich Emden auf einem hohen Niveau über den Mittelwerten von Bund und Land bewegt, während die drei Landkreise zwar dem steigenden Trend von Bund und Land folgen, aber in der Produktivität konstant 10.000 Euro und mehr pro Erwerbstätigen pro Jahr dahinter zurück liegen.

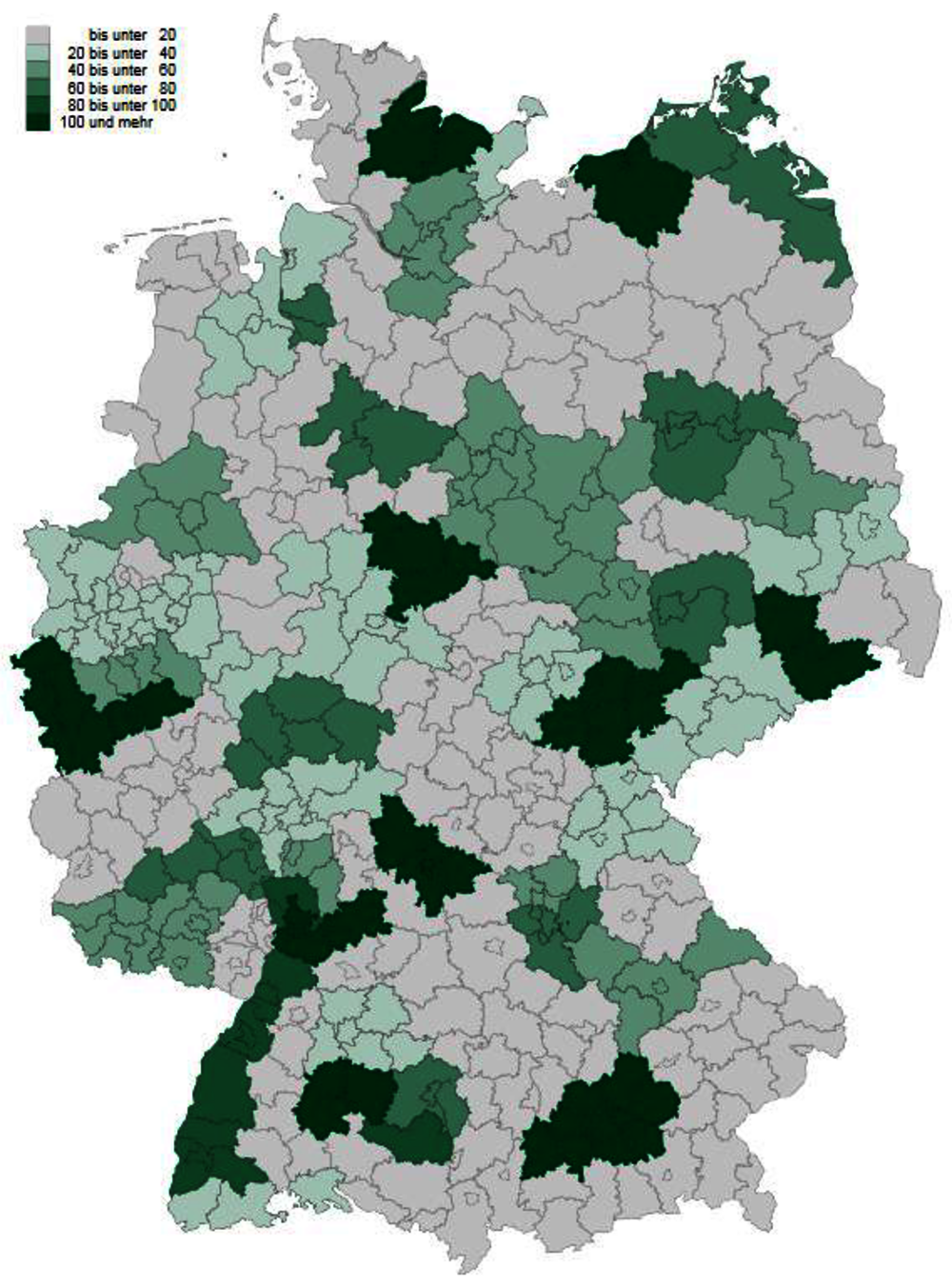

In Abbildung 7 sehen wir, dass Ostfriesland in 2018 bei der Ermittlung der Indikatoren für die neue Förderperiode 2022-2027 hier zu den schwächsten Regionen Westdeutschlands zählte.

Zur Unterbeschäftigung zählen neben den registrierten Arbeitslosen auch diejenigen Personen, die an Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind, denen also ein reguläres Beschäftigungsverhältnis fehlt. Damit bildet die Unterbeschäftigungsquote das Defizit an regulären Arbeitsplätzen besser ab, als die reine Arbeitlosenquote.26

Während sich die Kurven für Bund und Land ebenso wie der Landkreis Wittmund einer Vollbeschäftigung annähern, fallen die Kurven für Leer und Aurich auf höherem Niveau etwas flacher ab. Emden zeigt eine stabil hohe Unterbeschäftigung mit sehr flach fallender Tendenz.

Bevölkerungs- / Erwerbsfähigkeitsentwicklung

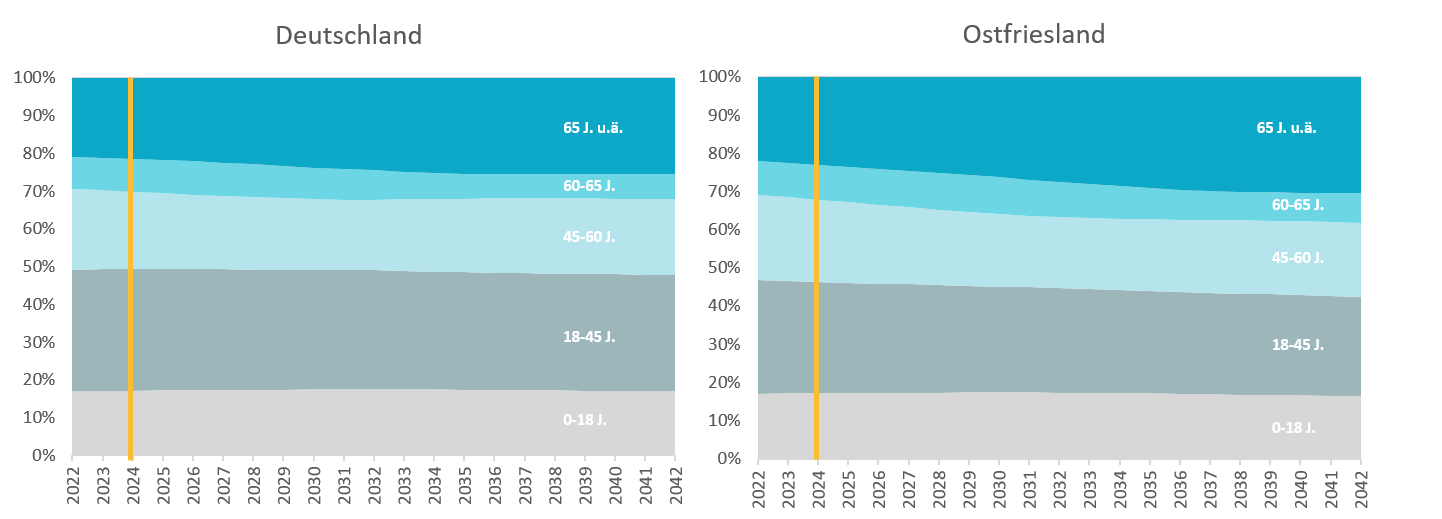

Der demographische Wandel einer Region umfasst die Prozesse der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, aber auch Wanderungsbewegungen zwischen den Regionen. Dabei stellt speziell die Entwicklung der erwerbsfähigen Bevölkerung im Alter von 20 bis unter 65 Jahren mit dem entsprechenden Angebot an Arbeitskräften einen wichtigen Faktor für das Potential zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dar.28 Abbildung 9 zeigt, dass Ostfriesland in den Vorausberechnungen bis 2042 vom demographischen Wandel noch etwas stärker betroffen sein wird, als der bundesdeutsche Schnitt.

Emden, Aurich und Leer müssen in den Vorausberechnungen bis 2040 mit einer Abnahme der Erwerbsfähigen um 10–15 Prozent rechnen. Wittmund ist mit einer Abnahme um 15-20% noch etwas stärker betroffen (Abbildung 10).

Infrastruktur

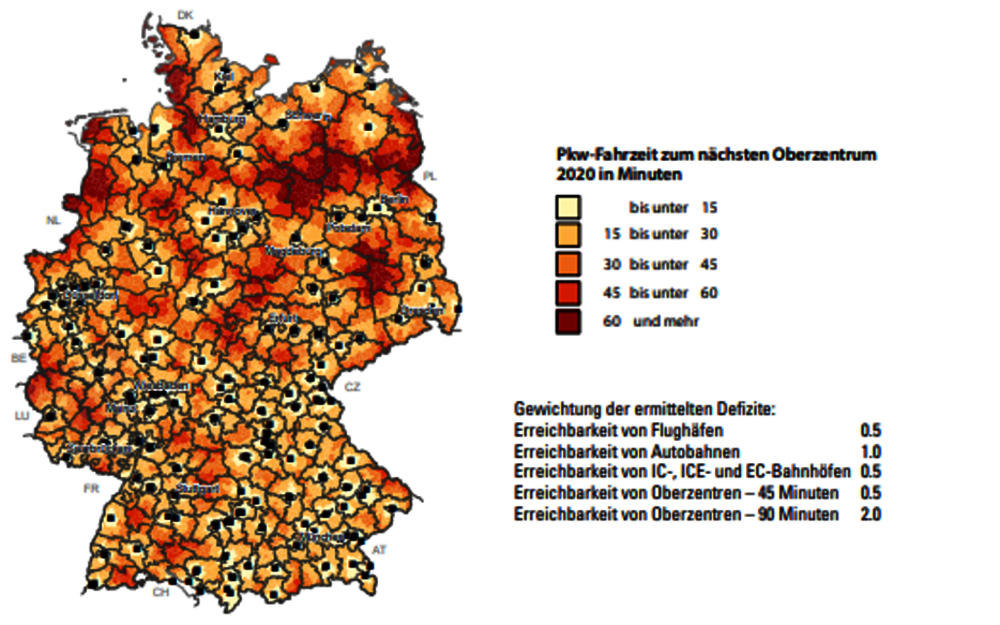

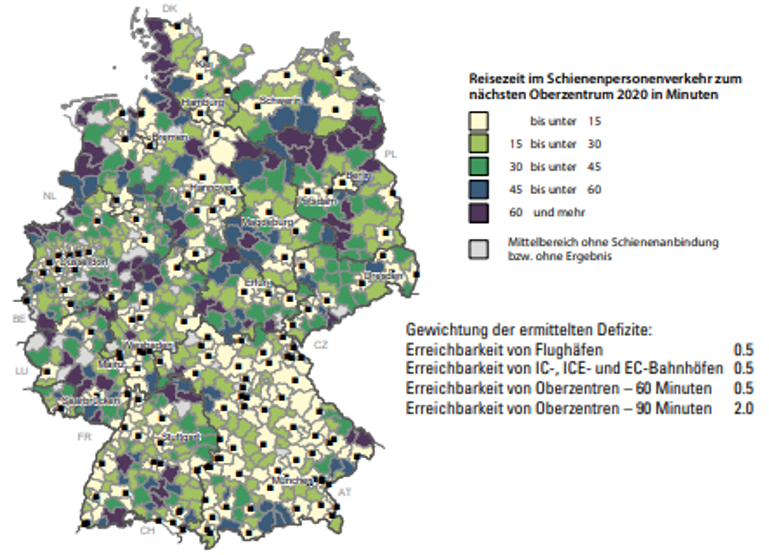

Die Ausstattung mit wirtschaftsnahen Infrastrukturen stellt einen besonderen Faktor für die Chancen zur wirtschaftlichen Entwicklung einer Region dar und kann durch die regionale wirtschafts- und Strukturpolitik beeinflusst werden. Für den GRW Indikator werden dazu Verkehrsinfrastrukturen und Erreichbarkeiten (Erreichbarkeit etwa von Beschaffungs- und Absatzmärkten aber auch Arbeitsmärkten sind eine wesentliche Determinante für wirtschaftlichen Erfolg), Breitbandinfrastruktur sowie die Ausstattung mit Humankapital und Wissen als Basis für Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationspotential berücksichtigt.31

Die nächsten für Ostfriesland relevanten Oberzentren sind Oldenburg und Wilhelmshaven.33 Nicht überraschend leiden weite Teile Ostfrieslands, speziell im Landkreis Aurich unter großen Erreichbarkeitsdefiziten zu diesen Oberzentren. Wie sich das in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung auf die Entwicklungschancen auswirkt, bleibt abzuwarten.

Interessant ist noch, dass der GRW Indikator auf die Erreichbarkeit von Infrastruktur und Oberzentren im Inland, also in Deutschland, bezieht.34 Anzumerken sei an dieser Stelle, dass die Erreichbarkeit von Infrastruktur und Oberzentren in den Niederlanden, etwa mit der Nähe zu Groningen, hier nicht berücksichtigt ist. Im Rahmen eines weiteren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenwachsens innerhalb der europäischen Gemeinschaft könnte dies für beide Seiten der Grenze Potential bergen.

Im Rahmen der Bemühungen und Notwendigkeiten zur Dekarbonisierung um etwa die Klimaziele der Vereinten Nationen zu erreichen, kommen dem ÖPNV sowie dem Schienenverkehr besondere Rollen zu.36 Sehen wir aber die Erreichbarkeitswerte für die ostfriesischen Gebietskörperschaften an, finden wir nicht nur höchste Erreichbarkeitsdefizite, sondern für den Landkreis Aurich sogar einen sogenannten „Mittelbereich ohne Schienenanschluss“ 37, zumindest für den Schienenpersonenverkehr.

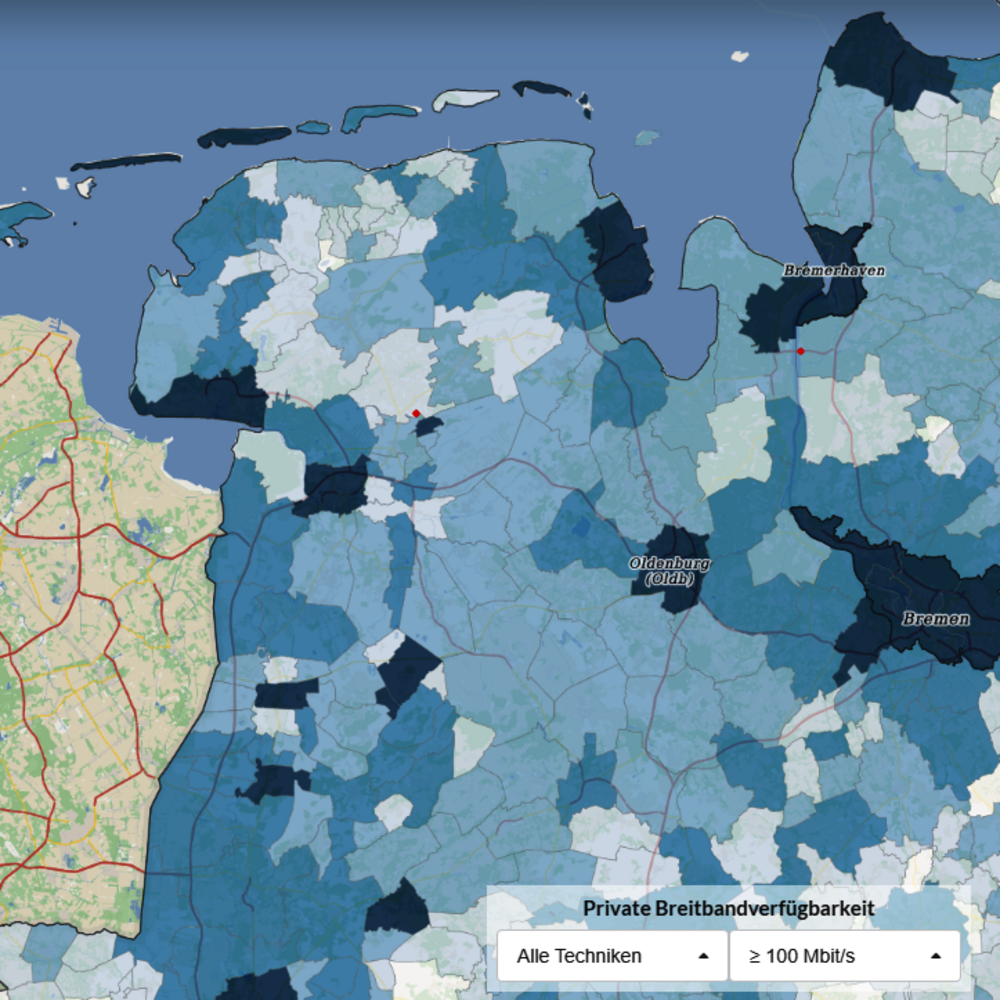

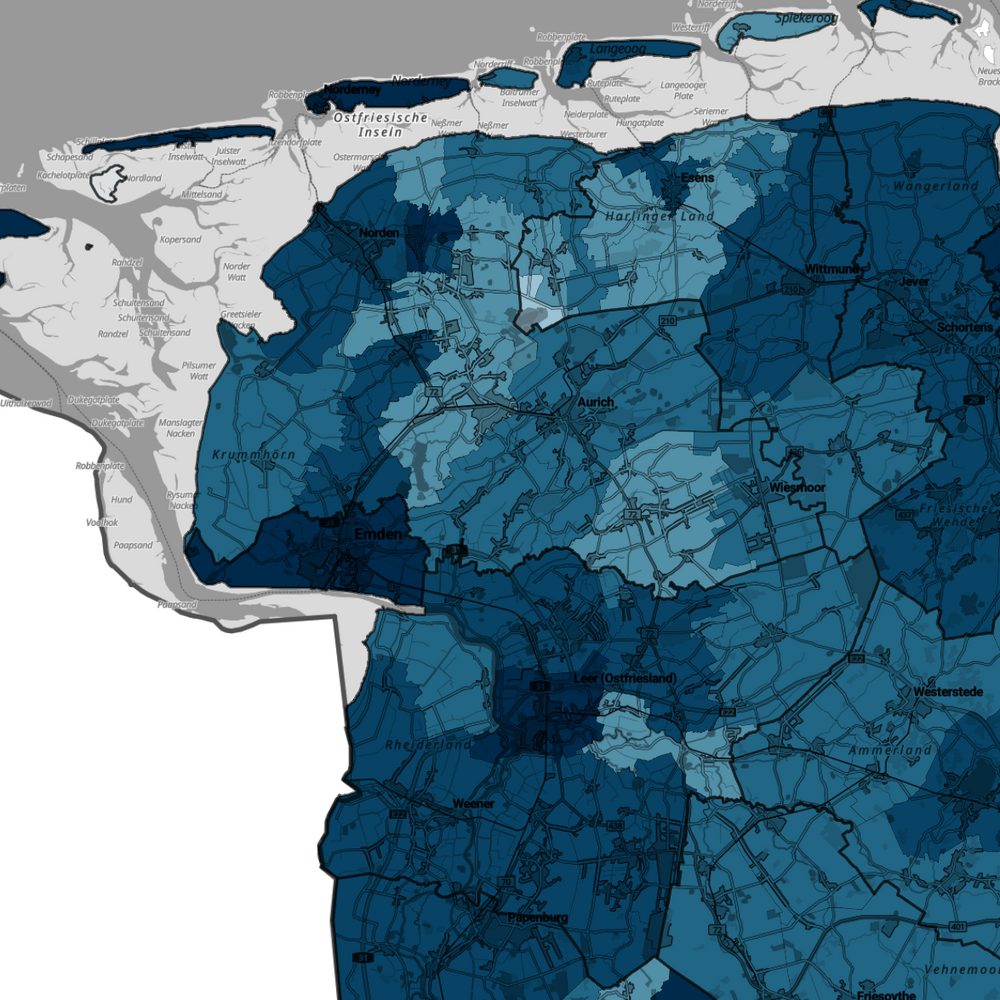

Die Anbindung an eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur ist heute eine Grundvoraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse, die Teilhabe and den Chancen der Digitalisierung, wie auch für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Regionen. Mit „der Digitalisierung verschiedener Verwaltungs- und Infrastrukturleistungen lassen sich eine bessere Auslastung, Zugänglichkeit und Barrierefreiheit erreichen.38

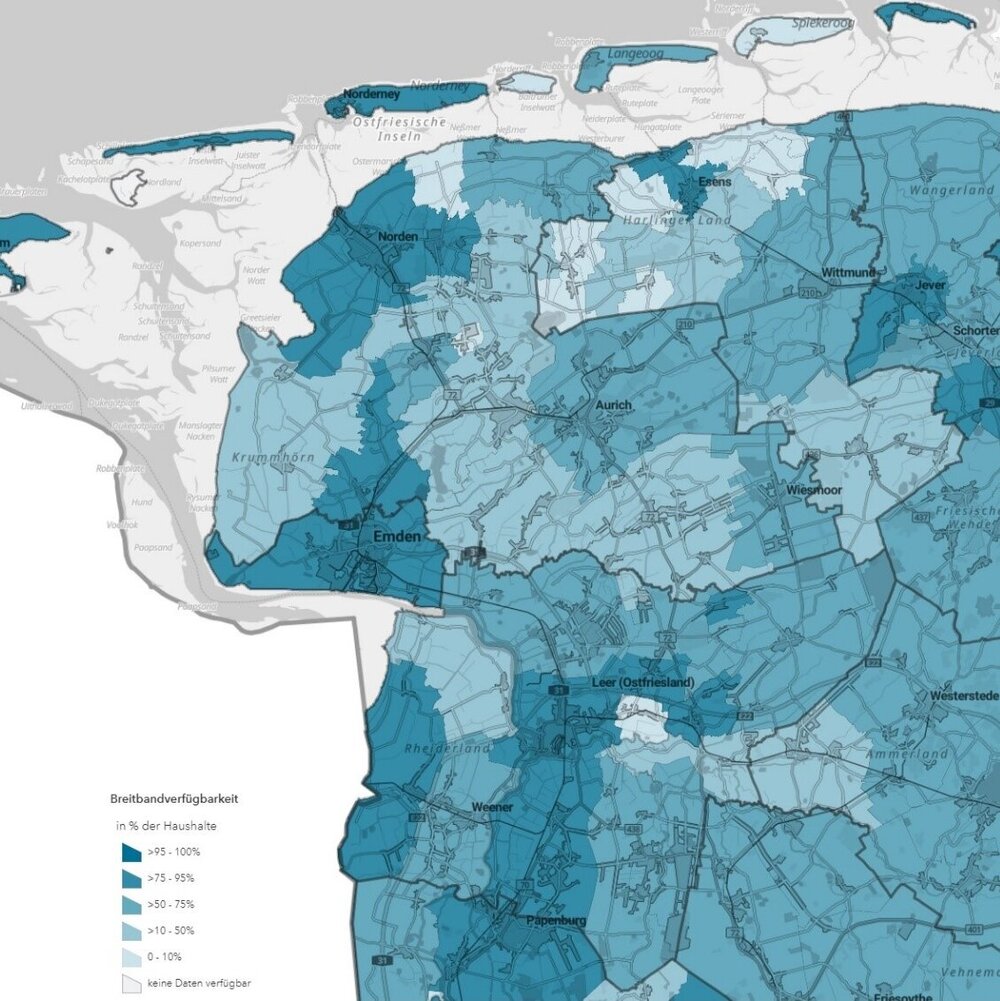

Aufgrund der zunehmenden Datengrößen für Internetanwendungen betrachten wir hier nur Techniken mit Breitbandverfügbarkeiten großer oder gleich 100 Mbit/s. In Abbildung 14 sehen wir, dass diese in den Städten Emden und Leer in 2021 schon gut verfügbar war, aber weite Bereiche des restlichen Ostfrieslands hier mit einer Verfügbarkeit in nur 10-50% aller Haushalte große Nachteile in Kauf nehmen mussten.

Zum Dezember 2022 wurde im Breitbandatlas des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr die Farbgebung geändert (insgesamt dunkler), aber auch in dem neuen Farbschema wird in Abbildung 14 deutlich, dass auch zu diesem Zeitpunkt in weiten Teilen Ostfrieslands weniger als 50 % der Haushalte über 100 Mbit/s verfügen.

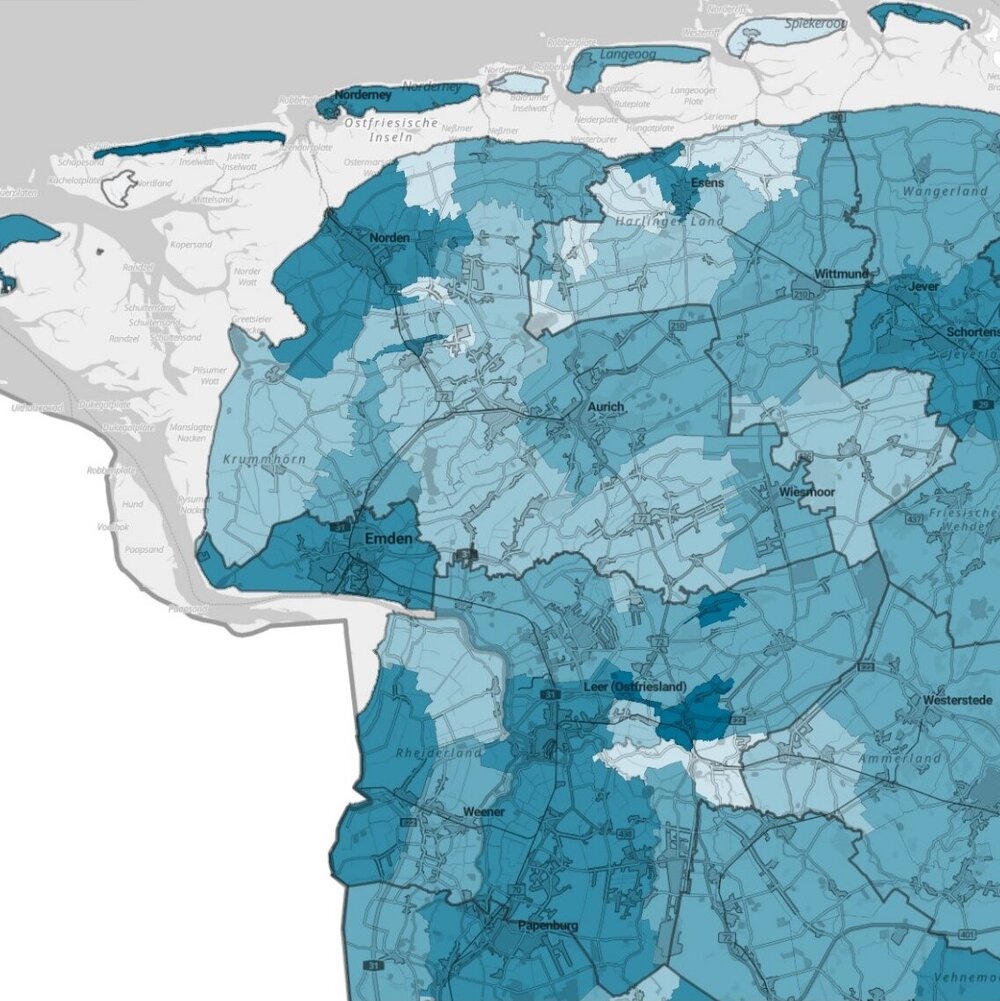

Noch größere Nachteile werden deutlich, wenn wir uns die Verfügbarkeit von Breibandklassen größer 1000 Mbit/s ansehen, wie sie für heutige Datenvolumen, speziell für Homeoffice-Lösungen weitgehend Voraussetzung sind und im Wesentlichen über Glasfasertechnik erhältlich sind (Abbildung 15).

Auch die Unternehmen in Ostfriesland müssen warten, bis der Ausbau des Glasfasernetztes vorangeschritten ist (Abbildung 16).

Für Unternehmen in Gewerbegebieten sieht es laut Breitbandatlas noch schlechter aus (Abbildung 17).

Allerdings ist dieses kein rein ostfriesisches regionales Problem. In Abbildung 18 zeigt die Statistik der OECD das hier auch noch stärkere nationale Hebel gefunden werden müssen.

Nach den Theorien der neuen ökonomischen Geographie sind „Wissen und entsprechend ausgebildetes Humankapital“ 45 elementare Treiber für regionales Wachstum. Aus der Wissenserzeugung resultierende Innovationen werden als Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand betrachtet. Demnach wachsen Regionen mit höherem Humankapitalbestand schneller als dahingehen schlechter aufgestellte Regionen.46

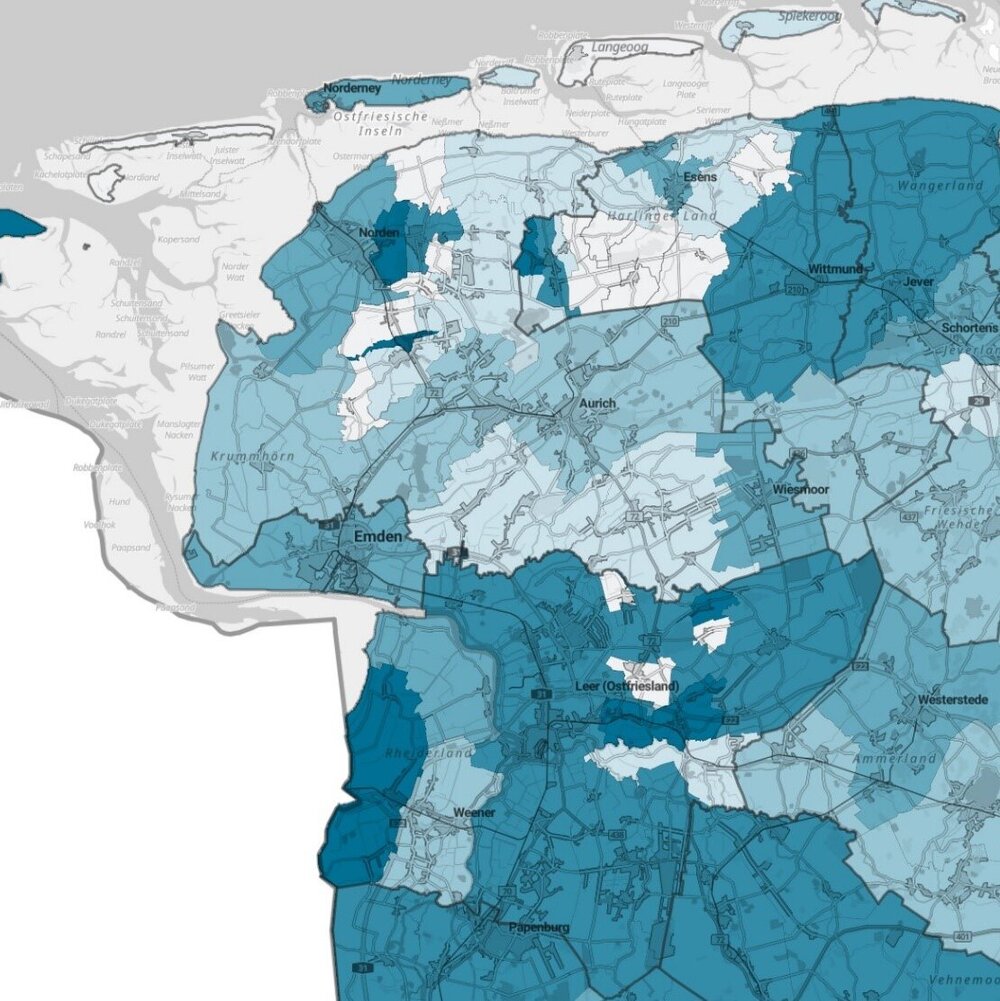

Mit besonderer Bedeutung für die Innovationsfähigkeit einer Region und damit für die wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven werden die MINT-Berufe aufgeführt. Damit sind Berufe aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gemeint. Sie sind häufig in „höherwertigen Positionen der (industriellen) Wertschöpfungsketten vertreten“. Für den GRW Indikator wird der Anteil an „höherwertigen“ MINT Dienstleistungsberufen an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten herangezogen (im Folgenden kurz: MINT-Beschäftigte).47

Die MINT-Beschäftigung weist eine hohe positive Korrelation zu Internen Forschungs- und Entwicklungsausgaben durch Unternehmen auf, unterliegt aber nicht so hohen, auch förderungsmittelbedingten, Schwankungen wie diese. Außerdem kann die MINT-Beschäftigung als Indikator für die Ausstattung der Region mit Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur betrachtet werden, da die MINT-Beschäftigten eine bestimmte Infrastruktur benötigen, um Ihren Aufgaben nachgehen zu können. Statistisch zeigt der Anteil an MINT-Beschäftigten auch einen hohen positiven Zusammenhang zur Produktivität einer Region.48

Abbildung 19 zeigt, dass Ostfriesland bei diesem GRW-Teilindikator mit zu den schwächsten Regionen Deutschlands gezählt werden kann.

Ein weiterer Indikator, der in diesem Zusammenhang (aus Wissenserzeugung resultierende Innovationen und daraus resultierendes Wachstumspotential) eine wichtige Rolle spielt, ist der Personaleinsatz in Wissenstransfereinrichtungen. Leider ist er recht komplex zu ermitteln, weshalb er keine Berücksichtigung als GRW Indikator gefunden hat.50 Allerdings zeigen die Ergebnisse des BBSR aus 2017/18 in Abbildung 22, dass die Ausgangslage Ostfrieslands hier schlechter kaum sein könnte. Und dabei liegt das nächste etwas stärkere Zentrum in Bremen, das seinerseits im Vergleich zu anderen Wissenstransferzentren in Deutschland in Bezug auf die reine Personalquantität eher schwach aufgestellt ist. Aufgrund „der wachsenden technischen Komplexität innovativer Produkte, immer kürzer werdender Produktlebenszyklen, höherer Innovationsgeschwindigkeit (…) und verstärktem Kostendruck“ 51 wird die Unterstützung der Unternehmen durch ein „entwickeltes Wissenstransfersystem zwischen (…) Wissenschaft und Wirtschaft“ 52 dabei immer wichtiger.53